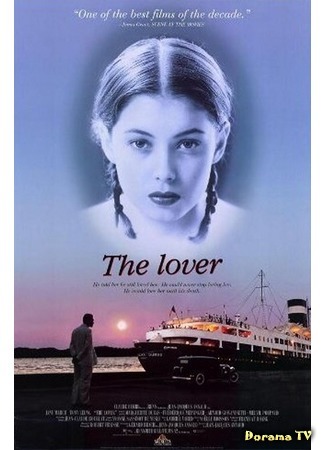

Фильм

Другие имена

El amante

L’amant

Nguoi tinh

The Lover

Любовник

Пока ничего нет,

добавить цитату

Задавайте вопросы, обсуждайте героя, конкретные детали с другими пользователями

Пока ничего нет, Задать вопросСмотреть полнометражную дораму онлайн

| Фильм полностью | 14.09.12 |

Связанные произведения

Актер

надеюсь вы залогинены!

Редактировать описание

Добавить новые серии

Список серий

Написать отзыв

Написать обзор

Добавить цитату

Добавить похожее

Создать коллекцию

Задать вопрос

Написать модеру

Добавить новые серии

Список серий

Написать отзыв

Написать обзор

Добавить цитату

Добавить похожее

Создать коллекцию

Задать вопрос

Написать модеру

Связанные произведения

- Любовник

- Книга

Входит в коллекцию

Последние комментарии

kulelishna:

@Yulia Morozova, Но это спустя много лет, когда они оба уже были зрелыми и состоялись в жизни. Героиня реализовала свои стремления . И ГГ тоже состоялся…

Yulia Morozova:

Но, что интересно, в реальности все вышло. Он приехал в Европу спустя много лет после ее развода и ее нашел. Это же повесть автобиографическая...

kulelishna:

Я посмотрела этот фильм дважды. когда мне было лет 25 и сейчас, когда мне 40, и когда у меня дочь почти такого же возраста, как героиня. Удивительно, как…

Алия Укатаева:

Еще раз убедилась, что азиатские фильмы 90-х и 00-х годов какие-то особенные, какой-то у них свой вайб. Постельные сцены такие реалистичные, я бы даже…

Алия Укатаева:

Фильм хороший, я такие люблю: красивые актеры, никакой надежды на хэ) Семья конечно ей досталась не из простых, наверное поэтому наша героиня именно такая…

Количество зрителей

Смотрели недавно

В процессе

Готово

Отложено

В планах

Пользовательские

Любимое

Пересматриваю